そうだな、今日はいわば『究極』の英筋トレの話をしてみようか。学習における究極ってさ、言ってみりゃ、学んだことはすべて覚える。忘れないってやつだよ。

ですね。自分、それは天才だけかと思ってますから、凡人である自分には努力しかないと。

いや、実はな、そうでもないんだよ。記憶力を高めるという方法よりも、忘れないようにする方法はある。記憶力を高める方法といえば、なかなか思いつかないもんだが、忘れないようにする方法ってのはすぐに思いつく。マッスルはどんな方法が思いつく?

それを読み返すとかですね。復習です。

その通りだ。で、復習という問題だが、いつ復習するのがもっとも効果的なのか、それが実ははっきりと述べられていない。 時間配分の問題なんだ。学習時間は限られていて、その時間を復習に割き過ぎたら、忘れなくはなっても、学習を前に進めることはできない。 逆に、学習を前に進めることに学習時間を割き過ぎても、復習が疎かになって、前に学んだことを忘れてしまう。忘れてしまうと学習が積み上がらない。 積み上がらないと成果を感じられない。すると学習のモチベーションも落ちてくる。その先に待ってるのが挫折だ。

未習事項の学習と既習事項の復習、両者のバランスが必要ってことですね。

その通りだ。記憶は大きく分けると、短期記憶、中期記憶、長期記憶がある。はじめ覚えたものはすぐに忘れてしまうが、復習を繰り返すことで、それは忘れにくい中期記憶になり、さらに復習を繰り返すことで、ほぼ忘れない長期記憶へ。繰り返しインプットされる情報は、脳は重要な情報であると識別し、より長期保存の効く倉庫にその情報を格納していくってことだな。例えば、こんな生徒がいた。そいつは3浪してたんだが、どこの大学にも受かることができなかった。事情を聞いてみると、予備校ではいつも最前列の席に座り、ノートも真面目にとるという、いわば「生真面目」なやつだった。あいつは復習の工夫がかけていた。 そこを改善したらな、およそ7ヶ月の受験勉強で熊本大学情報工学情報学科トップ合格という結果を出した。以下がその動画だ。

3浪失敗から国立大学科トップ合格の成績ですか。これは筋トレの要ということですね。彼はどんな復習法をとったんでしょうか。

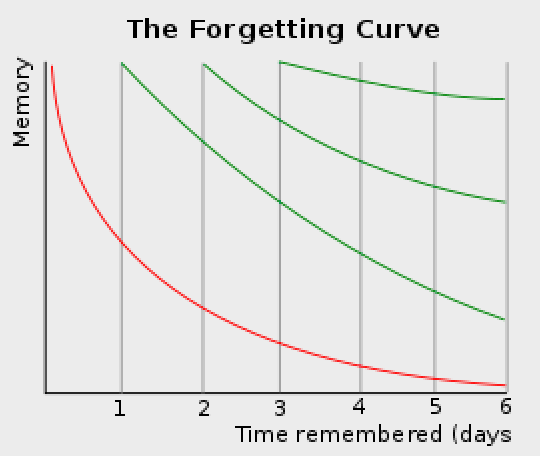

縦軸が記憶で、横軸が日数。日数の経過とともに記憶量が減少していくことを現していますね。1日の間に急激に忘れていますね。覚えたことを半数近く。その後は結構緩やかであまり忘れていない。1週間後には、覚えたことはほぼ何も残ってないという(笑)。 いや、笑ってる場合ではないですね。自分のことなんですから。

これは心理学者のヘルマン・エビングハウスという人が導いた曲線だ。その実験内容はこうだ。

自ら「子音。母音、子音」から成り立つ無意味な音節(rit,pek,tas...)を記憶しその再生率を調べる。以下は実験結果。

20分後には、42%を忘却し、58%を覚えていた。

1時間後には、56%を忘却し、44%を覚えていた。

1日後には、74%を忘却し、26%を覚えていた。

1週間後には、77%を忘却し、23%を覚えていた。

1ヶ月後、には79%を忘却し、21%を覚えていた。

しかも20分後に42%、1時間後には56%を忘れてしまってますか。

結構衝撃の事実だろ?エビングハウスが覚えたのは無意味な音節。英語を新規に学ぶ日本人とエビングハウスの状況は似ている。実際は、英語は表音文字で音節に意味はあるけどな。新規学習者にとっては無意味に見える。そこで、生徒によってはすぐに忘れてしまう自分を責めてしまうこともある。その必要はないということだな。誰でもこれだけ忘れる。復習を繰り返すことで、忘却は緩やかになっていく。 それを現しているのが緑の曲線だ。

要は復習が英筋トレの要であると。

そう。国家医師試験トップ合格者が使ってた復習法もこの忘却曲線と密接に関係している。医学部ってのは、受験勉強の強者たちが集まるところだろ?その強者たち の中でトップ成績をおさめた方法ってことは、ほぼ『究極』の学習法とも言えるよな。

これは気になりますね。

彼は医師試験に備えて、夜、自分の部屋で勉強してるとき、母親が夜食をもってきてくれたしい。その時な、「邪魔しないでくれよ!気が散っちゃうじゃないか!」と彼。「本当に覚えているの?じゃあ、私がテストしてアゲル。」と母親。で、彼が開いているページからちょっと前に戻って、そのページに載っている問題に彼が答えれるかお母さんが聞いてみると、彼は答えれない。 「このままじゃあ、マズイ!」それで「10分新しいことを学んだら5分復習する」という極めてシンプルな学習法を編み出した。

塗り絵式にやっていくわけですか。

そう。いきなり復習に入っていく。でな、一度覚えたものは、思い出しやすいから復習は早い。テキストでも、一度理解して覚えたところを 復習するときはスラスラいくだろ?はじめてそのページに取り組んだときはかなり時間のかかったものが。

新規塗りのところは時間がかかるけど、重ね塗りの作業の部分は、繰り返せば繰り返すほど、早くなるってことですか。

だな。新規で学ぶところってのはどうしても時間がかかる。だが、既習事項の復習は繰り返せば繰り返すほど短縮されていく。 未習事項の学習と既習事項の復習、勉強量の実質からみると、どちらが多い?

明らかに復習の方ですね。単位時間あたりに勉強している量という視点でみれば、はるかに復習の方が多いです。

そこで差がつく。新しい参考書にあれこれ手を出していると失敗する理由はここにある。